2016年12月12日

初転法輪

突然真面目なお話になりますが…

お釈迦さまが菩提樹の木の下で

悟りをひらいたあと

それからしばらくの間は

お釈迦さまは悟りをひらいたことを誰にも話さず

誰かに話してもわからないだろうと

歓びをお一人だけで愉しまれていたそうです

しかしそのあと

鹿が多く住む林(鹿野苑)にて修行僧5人に初めて教えを説いたことが

仏教の全ての始まりだとされています

このことを仏教の言葉で

初転法輪(しょてんぽうりん)

と言います

つまり

仏法(仏教の教義)がまるで戦車の車輪のように

初めて回り出すことを意味しています

第1回めのOTERA MARKETでも

そして

今回第2回めのOTERA MARKETでも

改めて島の良さというか

人と人の繋がりを感じました

今回サブテーマとしても

『ヒロガル ゴエン ヘ』

としました

OTERA MARKETを介して

またひとつご縁が広がればという願いを込めました

今日赤木名窯さまのブログが

http://akakinagama.amamin.jp/

再開されているのを

遅ればせながら知りました

とても素敵な再会があったことを知り

主人と拝読しながらとても嬉しくなりました

OTERA MARKETがひとつのきっかけとして

人と人をつなぐ

まるで初転法輪のような

存在になるといいなあと思っています

次回はいつになるか未定ですが

ご縁が広まりますように

お釈迦さまが菩提樹の木の下で

悟りをひらいたあと

それからしばらくの間は

お釈迦さまは悟りをひらいたことを誰にも話さず

誰かに話してもわからないだろうと

歓びをお一人だけで愉しまれていたそうです

しかしそのあと

鹿が多く住む林(鹿野苑)にて修行僧5人に初めて教えを説いたことが

仏教の全ての始まりだとされています

このことを仏教の言葉で

初転法輪(しょてんぽうりん)

と言います

つまり

仏法(仏教の教義)がまるで戦車の車輪のように

初めて回り出すことを意味しています

第1回めのOTERA MARKETでも

そして

今回第2回めのOTERA MARKETでも

改めて島の良さというか

人と人の繋がりを感じました

今回サブテーマとしても

『ヒロガル ゴエン ヘ』

としました

OTERA MARKETを介して

またひとつご縁が広がればという願いを込めました

今日赤木名窯さまのブログが

http://akakinagama.amamin.jp/

再開されているのを

遅ればせながら知りました

とても素敵な再会があったことを知り

主人と拝読しながらとても嬉しくなりました

OTERA MARKETがひとつのきっかけとして

人と人をつなぐ

まるで初転法輪のような

存在になるといいなあと思っています

次回はいつになるか未定ですが

ご縁が広まりますように

2016年04月08日

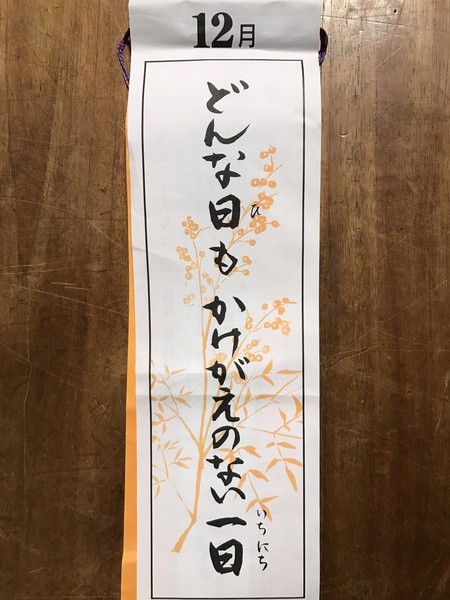

not No.1 but Only 1

1月は行って

2月は逃げて

3月は去って

なんて言いますが

早くも4月になりました

12月25日はクリスマスの日

この日は誰のお誕生日かなんて

皆さんよくご存知かとおもいます

イエス・キリストのお誕生日とされています

そして今日

4月8日は

お釈迦さまのお誕生日なのです

イエス・キリストのお誕生日を

クリスマスとよぶように

お釈迦さまのお誕生日の呼び方もあり

灌仏会(かんぶつえ)

降誕会(ごうたんえ)

仏生会(ぶっしょうえ)

花まつり(はなまつり)

などなど様々です

お釈迦さまは

生まれてすぐに四方に七歩あゆみ

右手で天を指し

左手で地を指して

「天上天下唯我独尊

(わたしは世界で最も優れたもの)」

(誕生偈より)と唱えられた

と伝えられています

しかし現在では

この「唯我独尊」という言葉が一人歩きし

「自分だけが優れていると自負すること、うぬぼれや」のように

誤解されたことばの使い方をされることがあるようです

しかし

お釈迦さまの「我」は

決して

「我=お釈迦さま」 ではなく

「我=わたしたち一人ひとり 」

を表されたのです

つまり

「わたしという人間は

この世でたった一人の人間であり

誰も とっても代わることができない

かけがえのない存在である

わたしは

わたしであるということにおいて

尊いのである」

と宣言されたのです

誰も代わることができない

代わってもらえることができない

この私の「いのち」を

本当に尊い「いのち」として生かすこと

わたしだけの「いのち」の尊さに目覚めさせてくれる

宣言なのです

4月8日

お釈迦さまのお誕生日に

ぜひわたしだけの「いのち」の尊さについて

考えるきっかけにしてください

2月は逃げて

3月は去って

なんて言いますが

早くも4月になりました

12月25日はクリスマスの日

この日は誰のお誕生日かなんて

皆さんよくご存知かとおもいます

イエス・キリストのお誕生日とされています

そして今日

4月8日は

お釈迦さまのお誕生日なのです

イエス・キリストのお誕生日を

クリスマスとよぶように

お釈迦さまのお誕生日の呼び方もあり

灌仏会(かんぶつえ)

降誕会(ごうたんえ)

仏生会(ぶっしょうえ)

花まつり(はなまつり)

などなど様々です

お釈迦さまは

生まれてすぐに四方に七歩あゆみ

右手で天を指し

左手で地を指して

「天上天下唯我独尊

(わたしは世界で最も優れたもの)」

(誕生偈より)と唱えられた

と伝えられています

しかし現在では

この「唯我独尊」という言葉が一人歩きし

「自分だけが優れていると自負すること、うぬぼれや」のように

誤解されたことばの使い方をされることがあるようです

しかし

お釈迦さまの「我」は

決して

「我=お釈迦さま」 ではなく

「我=わたしたち一人ひとり 」

を表されたのです

つまり

「わたしという人間は

この世でたった一人の人間であり

誰も とっても代わることができない

かけがえのない存在である

わたしは

わたしであるということにおいて

尊いのである」

と宣言されたのです

誰も代わることができない

代わってもらえることができない

この私の「いのち」を

本当に尊い「いのち」として生かすこと

わたしだけの「いのち」の尊さに目覚めさせてくれる

宣言なのです

4月8日

お釈迦さまのお誕生日に

ぜひわたしだけの「いのち」の尊さについて

考えるきっかけにしてください

2016年03月09日

イベントを終えて

イベントを無事終え

やっと日常に戻りつつあります

今思えば

イベントの際は頭が働いているようで

働いておらず

今やっと頭がクリアになってきたような…

お恥ずかしながら

今更気がつくことも多く

今回の雨の中でのイベントを通して

色々と勉強させて頂きました

今回イベントを通して

気づいたことの一つですが

来店者はもちろん

出店者の方々に「お母さん」が多いこと

ただですらイベントごとの多い3月の日曜日

そしてインフルエンザに

嘔吐下痢と様々な病気で体調を崩しやすいこの時期

旦那さんやお子さんのこともありながら

こうして都合をつけていただいき

お母さんが出店なさっている間に

旦那さんを含めご家族でお子さんを見てくれたりと

ご協力頂いたことに

改めて感謝の気持ちでいっぱいになりました

当日 友人が私の子どもたちを見てくれるという

突然のありがたいお手伝いがあり

当日がまさかの大雨という事態に

家の中で遊んでいた我が家の子どもたちに加え

出店者の方のお子さんや

来店者のお子さんたちも

家の中はまるで託児所のように…

家の中までということは

想定していなかった事態でしたが

私の子どもたちも含め

出店者の方々のお子さんも

来店者の方々のお子さんも

子どもたちの元気な体調があっての

今日であることに気付かされました

今回イベント開催地が

交通量の多い道路に面しているため

事故が起きることが一番の心配でした

ですが

雨のお陰(?)で

場内でお子さんが走り回って怪我したり

道路に飛び出したりという

ことはなく

雨よけのために

自然と家屋の方で遊ぶ

お子さんが多かったことが

お母さんにとっても

安心してお買い物できる理由になったかと思います

やっと日常に戻りつつあります

今思えば

イベントの際は頭が働いているようで

働いておらず

今やっと頭がクリアになってきたような…

お恥ずかしながら

今更気がつくことも多く

今回の雨の中でのイベントを通して

色々と勉強させて頂きました

今回イベントを通して

気づいたことの一つですが

来店者はもちろん

出店者の方々に「お母さん」が多いこと

ただですらイベントごとの多い3月の日曜日

そしてインフルエンザに

嘔吐下痢と様々な病気で体調を崩しやすいこの時期

旦那さんやお子さんのこともありながら

こうして都合をつけていただいき

お母さんが出店なさっている間に

旦那さんを含めご家族でお子さんを見てくれたりと

ご協力頂いたことに

改めて感謝の気持ちでいっぱいになりました

当日 友人が私の子どもたちを見てくれるという

突然のありがたいお手伝いがあり

当日がまさかの大雨という事態に

家の中で遊んでいた我が家の子どもたちに加え

出店者の方のお子さんや

来店者のお子さんたちも

家の中はまるで託児所のように…

家の中までということは

想定していなかった事態でしたが

私の子どもたちも含め

出店者の方々のお子さんも

来店者の方々のお子さんも

子どもたちの元気な体調があっての

今日であることに気付かされました

今回イベント開催地が

交通量の多い道路に面しているため

事故が起きることが一番の心配でした

ですが

雨のお陰(?)で

場内でお子さんが走り回って怪我したり

道路に飛び出したりという

ことはなく

雨よけのために

自然と家屋の方で遊ぶ

お子さんが多かったことが

お母さんにとっても

安心してお買い物できる理由になったかと思います

上の写真は

我が家の子どもたちが大好きな

AIAI広場で息子が遊んでいる写真です

仏教のお言葉で

布施のなかに

「無財の七施(むざいのしちせ)」

というお言葉があります

布施と言いますと

金品や財産を出すことと

思われる方が多いかと思いますが

この無財の七施とは

物やお金に恵まれていなくても

心さえあれば

普段の生活の中で立派な布施が

できるとされています

無財の七施

1.眼施(げんせ)

人に対し やさしい眼差しで接すること

2.和顔施(わげんせ)

柔和な顔で接すること

3.言辞施(ごんじせ)

やさしい言葉で接する

4.身施(しんせ)

自分自身を正し 身体で 尽くす

5.心施(しんせ)

思いやりの心を持って相手に接する

6.床座施(しょうざせ)

相手に席をゆずったり 立場をゆずること

7.房舎施(ぼうしゃせ)

場所をあたえ あたたかく迎える

上記のAIAI広場の一階では

大人たちがお茶やお話を楽しむ中で

小さな子どもたちが遊ぶスペースを設けてあり

先日も遊ぶ我が子に

何名かの年配の方々が優しく声をかけて頂き

私たちも安心して腰を下ろす事ができます

子どもは広場の中を走り回ること無く

遊ぶことができ

子どもに興味を示してくださる年配の方と

親である私たちとコミュニケーションができ

子どもも安心して遊び

コミュニティを学んでいくことができます

そのひとのために

その人の居場所を作ってあげること

そのことがきっかけを作り

新たな輪が広がっていくこと

今回のイベントも

AIAI広場も

まさに無財の七施を感じた瞬間でした

我が家の子どもたちが大好きな

AIAI広場で息子が遊んでいる写真です

仏教のお言葉で

布施のなかに

「無財の七施(むざいのしちせ)」

というお言葉があります

布施と言いますと

金品や財産を出すことと

思われる方が多いかと思いますが

この無財の七施とは

物やお金に恵まれていなくても

心さえあれば

普段の生活の中で立派な布施が

できるとされています

無財の七施

1.眼施(げんせ)

人に対し やさしい眼差しで接すること

2.和顔施(わげんせ)

柔和な顔で接すること

3.言辞施(ごんじせ)

やさしい言葉で接する

4.身施(しんせ)

自分自身を正し 身体で 尽くす

5.心施(しんせ)

思いやりの心を持って相手に接する

6.床座施(しょうざせ)

相手に席をゆずったり 立場をゆずること

7.房舎施(ぼうしゃせ)

場所をあたえ あたたかく迎える

上記のAIAI広場の一階では

大人たちがお茶やお話を楽しむ中で

小さな子どもたちが遊ぶスペースを設けてあり

先日も遊ぶ我が子に

何名かの年配の方々が優しく声をかけて頂き

私たちも安心して腰を下ろす事ができます

子どもは広場の中を走り回ること無く

遊ぶことができ

子どもに興味を示してくださる年配の方と

親である私たちとコミュニケーションができ

子どもも安心して遊び

コミュニティを学んでいくことができます

そのひとのために

その人の居場所を作ってあげること

そのことがきっかけを作り

新たな輪が広がっていくこと

今回のイベントも

AIAI広場も

まさに無財の七施を感じた瞬間でした

2016年02月22日

ご縁

前回のブログで

「ご縁」

という言葉を使わせていただきました

「ご縁」というとみなさんは

どのような意味をご想像するでしょうか

仏教で「ご縁」は

「縁起」という言葉と

深く関わってきます

日常 よくきく言葉として

「縁起がよい」

「縁起をかつぐ」

がありますよね

「縁起」は

良いことや悪いことの前ぶれ

兆しという意味で

用いられることが多くなりましたが

本来は

他の多くのものの力

恵み

お陰を受けて

私たちは生かされているという

仏教の基本的な教えなのです

縁起とは

「縁りて起る」

(縁によって起る)

ということで

「因縁」ともいいます

この

「縁りて」(縁によって)とは

「ある条件によって」ということ

「起る」とは「あるものが起る」

ということです

よって「縁起」とは

「ある一定の条件によって

現象が起る起り方」

ということです

例えば

「アイスが食べたいのに

アイスが食べれない」

とします

これは

アイスが食べれない(結果)

↑

虫歯があって歯が痛い(間接的原因)

↑

お菓子ばかり食べて歯磨きをしなかった(直接的原因)

最初から

アイスが食べれない のではなく

お菓子ばかり食べて歯磨きをしなかったという直接的原因(縁)が

虫歯があって歯が痛いという(間接的原因)に働き

アイスが食べれない(結果)のです

お釈迦様が

「これ(煩悩)ある故に彼(苦)あり

これ(煩悩)起る故に彼(苦)起る

これ(煩悩)無き故に彼(苦)無く

これ(煩悩)滅する故に彼(苦)滅す」

と「雑阿含経(ぞうあごんぎょう)」で説いています

つまり

一切の存在(もの)は

相互に因となり縁となって

相依り相まって存在する道理を

説いているのです

この度のイベントも

多くの方とのご縁により

開催の運びとなりました

お話してみると

色々な方たちとつながり

まさにご縁を感じざるをえません

この機会をご縁に

また新たなご縁が広がりますことを

願ってやみません

「ご縁」

という言葉を使わせていただきました

「ご縁」というとみなさんは

どのような意味をご想像するでしょうか

仏教で「ご縁」は

「縁起」という言葉と

深く関わってきます

日常 よくきく言葉として

「縁起がよい」

「縁起をかつぐ」

がありますよね

「縁起」は

良いことや悪いことの前ぶれ

兆しという意味で

用いられることが多くなりましたが

本来は

他の多くのものの力

恵み

お陰を受けて

私たちは生かされているという

仏教の基本的な教えなのです

縁起とは

「縁りて起る」

(縁によって起る)

ということで

「因縁」ともいいます

この

「縁りて」(縁によって)とは

「ある条件によって」ということ

「起る」とは「あるものが起る」

ということです

よって「縁起」とは

「ある一定の条件によって

現象が起る起り方」

ということです

例えば

「アイスが食べたいのに

アイスが食べれない」

とします

これは

アイスが食べれない(結果)

↑

虫歯があって歯が痛い(間接的原因)

↑

お菓子ばかり食べて歯磨きをしなかった(直接的原因)

最初から

アイスが食べれない のではなく

お菓子ばかり食べて歯磨きをしなかったという直接的原因(縁)が

虫歯があって歯が痛いという(間接的原因)に働き

アイスが食べれない(結果)のです

お釈迦様が

「これ(煩悩)ある故に彼(苦)あり

これ(煩悩)起る故に彼(苦)起る

これ(煩悩)無き故に彼(苦)無く

これ(煩悩)滅する故に彼(苦)滅す」

と「雑阿含経(ぞうあごんぎょう)」で説いています

つまり

一切の存在(もの)は

相互に因となり縁となって

相依り相まって存在する道理を

説いているのです

この度のイベントも

多くの方とのご縁により

開催の運びとなりました

お話してみると

色々な方たちとつながり

まさにご縁を感じざるをえません

この機会をご縁に

また新たなご縁が広がりますことを

願ってやみません

2016年02月19日

OTERA MARKET

我が家の玄関にお飾りしている仏像です

インドのおみやげに主人が頂いたものだそうですが

ちょっと面白いお顔されているので

とても気に入ってお飾りしています

もともとお釈迦さまが亡くなられてから

仏像がすぐ造られたわけではございませんでした

そもそもお釈迦さまは偶像崇拝なんておっしゃってはいなかったそうです

では今日どうしてこんなにも多くの仏像が造られ

多くの人々の信仰の対象とされているのでしょうか

それはインドのガンダーラに仏教が伝わった頃ではないかと考えられています

紀元前もしくは紀元後なのか微妙なその頃

アレクサンドロス大王の遠征により

ガンダーラの地域にはギリシャ方面の文化が流入していました

ギリシャは彫刻など美術工芸が盛んで

その影響を受けたガンダーラの地域の人々が

当時の憧れであったお釈迦さまの像をつくり出し

ギリシャの影響故に西洋人のように鼻が高い仏像が多く作られたそうです

お釈迦さまが亡くなられた直後は

お釈迦さまの遺骨が入ったストゥーパという塔(仏舎利)に祀られ

人々はそこを参拝していました

仏像が完成するとストゥーパ周辺に仏像が安置されるようになり

遺骨が入ったストゥーパ崇拝していた人々が

目に見えた形のお釈迦さま

すなわち仏像を崇拝するようになったのだそうです

我が家にお飾りしているお釈迦様のお顔

なかなかステキなお顔をされています

ぜひ いらした際は

みてみてください

ちょっと面白いお顔されているので

とても気に入ってお飾りしています

もともとお釈迦さまが亡くなられてから

仏像がすぐ造られたわけではございませんでした

そもそもお釈迦さまは偶像崇拝なんておっしゃってはいなかったそうです

では今日どうしてこんなにも多くの仏像が造られ

多くの人々の信仰の対象とされているのでしょうか

それはインドのガンダーラに仏教が伝わった頃ではないかと考えられています

紀元前もしくは紀元後なのか微妙なその頃

アレクサンドロス大王の遠征により

ガンダーラの地域にはギリシャ方面の文化が流入していました

ギリシャは彫刻など美術工芸が盛んで

その影響を受けたガンダーラの地域の人々が

当時の憧れであったお釈迦さまの像をつくり出し

ギリシャの影響故に西洋人のように鼻が高い仏像が多く作られたそうです

お釈迦さまが亡くなられた直後は

お釈迦さまの遺骨が入ったストゥーパという塔(仏舎利)に祀られ

人々はそこを参拝していました

仏像が完成するとストゥーパ周辺に仏像が安置されるようになり

遺骨が入ったストゥーパ崇拝していた人々が

目に見えた形のお釈迦さま

すなわち仏像を崇拝するようになったのだそうです

我が家にお飾りしているお釈迦様のお顔

なかなかステキなお顔をされています

ぜひ いらした際は

みてみてください

「OTERA MARKET何をするんですか?」

と聞かれることもあります

ざっくばらんに申しますと

個人出店のフリーマーケットをベースに

飲食など様々なジャンルのお店に出店をお願いしています

場所に限りがありますので

奄美文化センターでのフリマのように

当日受付等は行っていませんのでご了承ください

当日が今日のような暖かいお天気だと良いのですが…

と聞かれることもあります

ざっくばらんに申しますと

個人出店のフリーマーケットをベースに

飲食など様々なジャンルのお店に出店をお願いしています

場所に限りがありますので

奄美文化センターでのフリマのように

当日受付等は行っていませんのでご了承ください

当日が今日のような暖かいお天気だと良いのですが…

2016年02月18日

ゼロ グラヴィティ?

突然ですが

これは何の写真でしょう

これは何の写真でしょう

答えは

「奈良の大仏」として知られる

大仏さまの背面を撮った写真です

「奈良の大仏」として知られる

大仏さまの背面を撮った写真です

前面からのお写真はよく教科書やテレビ等でご覧になったことがあるかと思います

後ろから見るとこんなにもたくさんの支柱で支えられているのです

後ろから見るとこんなにもたくさんの支柱で支えられているのです

突然ですが

マイケル・ジャクソンのパフォーマンスで有名なものといえば

ムーンウォークと並んでよく知られるゼロ・グラヴィティ

マイケル・ジャクソンの楽曲 smooth criminal に出てくるダンスパフォーマンスです

マイケル・ジャクソンのパフォーマンスで有名なものといえば

ムーンウォークと並んでよく知られるゼロ・グラヴィティ

マイケル・ジャクソンの楽曲 smooth criminal に出てくるダンスパフォーマンスです

一度はご覧になったことはあると思います

大仏さまの横からの写真を撮り忘れてしまったので

大仏さまの隣にあります 多聞天 という仏像の横から撮った写真です

大仏さまの隣にあります 多聞天 という仏像の横から撮った写真です

まさにゼロ・グラヴィティのようですよね

仏像はわざと前に傾いて造られているのです

これは仏さまが今まさに一歩を踏み出そうとしている様子を表しているのだそうです

目の前で子どもが転びそうな様子を目撃したとき

親はとっさに体が動こうとしますよね

同じように私という生き方がいつ転んでもおかしくない状態にある様子を

ただ待っているだけではなく

今にも手を差し伸べようとされている様子の表れ

なんだそうです

大仏さまの開眼供養会(魂入れの儀式)が行われたのが752年で

その後 中世 近世に焼損されたりするものの

頭部は江戸時代

体部の大部分は鎌倉時代

台座など一部建立当時の天平時代のものが残っているなど

修復を繰り返しながら今日に至っていることに驚きです

こんなにおおきな大仏さまも

たくさんの支柱に支えられ

今の私たちに教えを説いていることに

自然と手を合わせたくなります

この度 3月6日のイベントに向けて

企画及びご準備して頂いてる方

出店される方々

ご近所の皆さま方

その他たくさんの方々にたくさんご協力いただきながら

このイベントを企画及び準備させて頂いています

このイベントが皆さまにとって楽しく実行されるよう

お願いがいくつかございます

今回のイベント開催地は通行の多い道路に面する住宅地で行います

そのため駐車場として

パン屋さん 麦の実さま横の空き地 及び

浦上教会さま を駐車場としてお借りできることとなりました

どうか近隣への路上駐車にお気をつけ下さい

また開催場所が通行の多い道路に面しているため

小さなお子さまの飛び出しにどうかご注意ください

皆さまのご協力よろしくお願いいたします

仏像はわざと前に傾いて造られているのです

これは仏さまが今まさに一歩を踏み出そうとしている様子を表しているのだそうです

目の前で子どもが転びそうな様子を目撃したとき

親はとっさに体が動こうとしますよね

同じように私という生き方がいつ転んでもおかしくない状態にある様子を

ただ待っているだけではなく

今にも手を差し伸べようとされている様子の表れ

なんだそうです

大仏さまの開眼供養会(魂入れの儀式)が行われたのが752年で

その後 中世 近世に焼損されたりするものの

頭部は江戸時代

体部の大部分は鎌倉時代

台座など一部建立当時の天平時代のものが残っているなど

修復を繰り返しながら今日に至っていることに驚きです

こんなにおおきな大仏さまも

たくさんの支柱に支えられ

今の私たちに教えを説いていることに

自然と手を合わせたくなります

この度 3月6日のイベントに向けて

企画及びご準備して頂いてる方

出店される方々

ご近所の皆さま方

その他たくさんの方々にたくさんご協力いただきながら

このイベントを企画及び準備させて頂いています

このイベントが皆さまにとって楽しく実行されるよう

お願いがいくつかございます

今回のイベント開催地は通行の多い道路に面する住宅地で行います

そのため駐車場として

パン屋さん 麦の実さま横の空き地 及び

浦上教会さま を駐車場としてお借りできることとなりました

どうか近隣への路上駐車にお気をつけ下さい

また開催場所が通行の多い道路に面しているため

小さなお子さまの飛び出しにどうかご注意ください

皆さまのご協力よろしくお願いいたします

2011年11月28日

枕経

枕経について少し…

正しくは臨終勤行(りんじゅうごんぎょう)と言いますが、

亡くなった方の枕元でお経を読むことから通称で枕経(まくらきょう)と言われるようになりました。

ここ奄美では無かったお勤めです。昔はあったのかもしれませんが

葬儀社の方も知らない方も多くいらっしゃったので、

恐らく臨終勤行をされているお寺は無いと思います。

葬儀の依頼が来て、早速臨終勤行へ向かうと大概の遺族はビックリ致します。

それはそうですよね、呼んでも無い坊さんがいきなり現れるわけですから。

こちらとしても一番緊張するとき。

何故ならこの時が遺族との初顔合わせである場合が多いからです。

言葉も慎重に選びます。言葉が軽すぎてもいけません。

また言葉数が多くてもいけないのですが何をしにきたのか伝わらなくてもなりません。

臨終勤行(枕経)をご存知な方もその意味まで知っている場合は少ないようです。

その解釈も様々…

まだ自分が亡くなったのを気付いていないので「あなたは死んだんですよ」ということを気付かすためにお経を読み上げるのだとか、再び迷いの世界に戻らないようにだとか、魔物を寄り付かせないためだとか何かおどろおどろしい意味が跋扈しています。

色んな影響で仏教がオカルトチックな見方をされています。そんな意味で臨終勤行をしているわけではありません。

正しくは臨終勤行(枕経)とは、亡くなる前にその方がお育てあづかったご本尊に対してお礼を述べるために勤めるものです。でも亡くなる前に本人がお経を読むと言うのはナカナカ難しいのでに僧侶が代役として読経をする、というのが正しい臨終勤行です。

そうして通夜、葬儀と続いていくわけです。

このように仏式では少しずつお別れを重ねて、そしていよいよ葬儀と続いて行きます。

正しくは臨終勤行(りんじゅうごんぎょう)と言いますが、

亡くなった方の枕元でお経を読むことから通称で枕経(まくらきょう)と言われるようになりました。

ここ奄美では無かったお勤めです。昔はあったのかもしれませんが

葬儀社の方も知らない方も多くいらっしゃったので、

恐らく臨終勤行をされているお寺は無いと思います。

葬儀の依頼が来て、早速臨終勤行へ向かうと大概の遺族はビックリ致します。

それはそうですよね、呼んでも無い坊さんがいきなり現れるわけですから。

こちらとしても一番緊張するとき。

何故ならこの時が遺族との初顔合わせである場合が多いからです。

言葉も慎重に選びます。言葉が軽すぎてもいけません。

また言葉数が多くてもいけないのですが何をしにきたのか伝わらなくてもなりません。

臨終勤行(枕経)をご存知な方もその意味まで知っている場合は少ないようです。

その解釈も様々…

まだ自分が亡くなったのを気付いていないので「あなたは死んだんですよ」ということを気付かすためにお経を読み上げるのだとか、再び迷いの世界に戻らないようにだとか、魔物を寄り付かせないためだとか何かおどろおどろしい意味が跋扈しています。

色んな影響で仏教がオカルトチックな見方をされています。そんな意味で臨終勤行をしているわけではありません。

正しくは臨終勤行(枕経)とは、亡くなる前にその方がお育てあづかったご本尊に対してお礼を述べるために勤めるものです。でも亡くなる前に本人がお経を読むと言うのはナカナカ難しいのでに僧侶が代役として読経をする、というのが正しい臨終勤行です。

そうして通夜、葬儀と続いていくわけです。

このように仏式では少しずつお別れを重ねて、そしていよいよ葬儀と続いて行きます。

2011年06月21日

刹那のいのち

映画『マトリックス』でモーフィアスが言う。

「現実とは何だ?明確な区別など出来ない。五感で知覚できるものが現実というなら、それは脳による電気信号の解釈に過ぎない」

世界五分前仮説と云うものがあります。

哲学者ラッセルの唱えた「この世は全て五分前に突如創造された」と仮定し、これを論理的に否定することは出来ないと云う哲学の問題です。かなりイジワル問題です。

躍起になってこれを反証しようとすればするほど、、論理的ではなくなってしまうんです。

「昨日の俺の記憶は?まだハッキリ覚えてるんだけど?」

「百何十億年前にあったビッグバンはどう説明する?」

などの否定的意見もあるでしょう。

ですがビッグバンや過去の出来事を知る方法としては情報でしかないのです。それを直接過去に戻って観たり聴いたりしたわけではありません。

個人の記憶なども先ほどの映画『マトリックス』の言葉を借りれば感覚器官から伝わってきた情報を脳が判断し現実のものと判断しているだけだと云えます。

その過去のデータも個人的記憶も「覚えた状態で」五分前にこの世の全てが突如出現したと言われたら、論理的反証は難しいものになってきます。

残るは「実感として(五分前からこの世界や自分が存在していたと)思う」って自己の感覚に頼らざるを得なくなってきます。

で

こんな仮説を考えるラッセルって何なの?

哲学っていつも意味不明なことばかりやって役に立つの?

そもそもこんな事をブログで書くジャクシンって馬鹿なの?死ぬの?

イエイエ

大丈夫です

仏教も釈迦哲学でありこの哲学の難題世界五分前仮説に似た考えがありまして…

刹那滅(せつなめつ)と云う仏教思想があります。初期仏教の思想です。

全てのものはその刹那(時間の最小単位、ものすごく短い時間を表す)生滅を繰り返し、絶対的な今しか存在せず過去や未来は存在せず、後にも先にも続いているように見える世界や私は「概念」でしかないと云う考えです。

過去を追うな 未来を願うな 過去はすでに捨てられた 未来はまだやって来ない

現在のことがらを 現在においてよく観察し 揺らぐことなく動ずることなく

よく見きわめて実践すべし ただ今日なすべきことを熱心になせ 釋尊

過去は過ぎ去ったものであり、未来はまだ来ません。

過ぎ去った過去を悔やまず、まだ来ない未来を憂い恐れない、今現在成せる最善のことを成せと言うのが仏教の教えです。

無常や刹那を知ることが真のリアリティであり

「今」「ここ」「私」を問うのが真の仏教であると思います。

「現実とは何だ?明確な区別など出来ない。五感で知覚できるものが現実というなら、それは脳による電気信号の解釈に過ぎない」

世界五分前仮説と云うものがあります。

哲学者ラッセルの唱えた「この世は全て五分前に突如創造された」と仮定し、これを論理的に否定することは出来ないと云う哲学の問題です。かなりイジワル問題です。

躍起になってこれを反証しようとすればするほど、、論理的ではなくなってしまうんです。

「昨日の俺の記憶は?まだハッキリ覚えてるんだけど?」

「百何十億年前にあったビッグバンはどう説明する?」

などの否定的意見もあるでしょう。

ですがビッグバンや過去の出来事を知る方法としては情報でしかないのです。それを直接過去に戻って観たり聴いたりしたわけではありません。

個人の記憶なども先ほどの映画『マトリックス』の言葉を借りれば感覚器官から伝わってきた情報を脳が判断し現実のものと判断しているだけだと云えます。

その過去のデータも個人的記憶も「覚えた状態で」五分前にこの世の全てが突如出現したと言われたら、論理的反証は難しいものになってきます。

残るは「実感として(五分前からこの世界や自分が存在していたと)思う」って自己の感覚に頼らざるを得なくなってきます。

で

こんな仮説を考えるラッセルって何なの?

哲学っていつも意味不明なことばかりやって役に立つの?

そもそもこんな事をブログで書くジャクシンって馬鹿なの?死ぬの?

イエイエ

大丈夫です

仏教も釈迦哲学でありこの哲学の難題世界五分前仮説に似た考えがありまして…

刹那滅(せつなめつ)と云う仏教思想があります。初期仏教の思想です。

全てのものはその刹那(時間の最小単位、ものすごく短い時間を表す)生滅を繰り返し、絶対的な今しか存在せず過去や未来は存在せず、後にも先にも続いているように見える世界や私は「概念」でしかないと云う考えです。

過去を追うな 未来を願うな 過去はすでに捨てられた 未来はまだやって来ない

現在のことがらを 現在においてよく観察し 揺らぐことなく動ずることなく

よく見きわめて実践すべし ただ今日なすべきことを熱心になせ 釋尊

過去は過ぎ去ったものであり、未来はまだ来ません。

過ぎ去った過去を悔やまず、まだ来ない未来を憂い恐れない、今現在成せる最善のことを成せと言うのが仏教の教えです。

無常や刹那を知ることが真のリアリティであり

「今」「ここ」「私」を問うのが真の仏教であると思います。

2011年01月24日

『がっしょ~っ』ってなぁに?

『がっしょ~っ』

三歳になり毎日次々と日本語を自分のモノにしていく娘が最近ハマっている言葉です

娘がいっているこの言葉、漢字に直すと、 『合掌』 です。

我が家では 『いただきます』 の前に必ず 合掌 をし、

食事の言葉を口にしてから、食事をします。

食事の前だけではなく もちろんお仏壇の前でも 合掌 をしてからお勤めを始めます。

合掌と口にするかどうかは別にして、

手と手を胸の前で合わせるといういたってシンプルなこの行為を、

した事が無いという日本人はいないと思います。

改めて合掌について調べてみました

そのルーツはインドので古くから行われてきた敬礼法の一種だそうです。

インドでは右手を清浄、左手を不浄とみなす習俗があり、

これを受けて仏教における合掌は、

右手が仏の象徴で、清らかなものや知恵を表し、

左手は不浄、仏教で云われる「煩悩」をさしており、自分を表します。

右手の仏性(仏様に通じる命)と不浄、

所謂凡夫を象徴した左手を合わせることにより、

仏様の命と自己の命に存する煩悩とを一体化させ、成仏の境涯(命の状態)を表わしているそうです。

私たち、日本人の生活の中では、感謝の意やお詫び、お願いをする時も

合掌しますが、こんな由来があるのですね。

まだまだ娘は意味よりも響きが気に入っているようですが、

とてもシンプルで身近な行為なだけに、

とても大事にしたい行為だと思います。

坊守でした

三歳になり毎日次々と日本語を自分のモノにしていく娘が最近ハマっている言葉です

娘がいっているこの言葉、漢字に直すと、 『合掌』 です。

我が家では 『いただきます』 の前に必ず 合掌 をし、

食事の言葉を口にしてから、食事をします。

食事の前だけではなく もちろんお仏壇の前でも 合掌 をしてからお勤めを始めます。

合掌と口にするかどうかは別にして、

手と手を胸の前で合わせるといういたってシンプルなこの行為を、

した事が無いという日本人はいないと思います。

改めて合掌について調べてみました

そのルーツはインドので古くから行われてきた敬礼法の一種だそうです。

インドでは右手を清浄、左手を不浄とみなす習俗があり、

これを受けて仏教における合掌は、

右手が仏の象徴で、清らかなものや知恵を表し、

左手は不浄、仏教で云われる「煩悩」をさしており、自分を表します。

右手の仏性(仏様に通じる命)と不浄、

所謂凡夫を象徴した左手を合わせることにより、

仏様の命と自己の命に存する煩悩とを一体化させ、成仏の境涯(命の状態)を表わしているそうです。

私たち、日本人の生活の中では、感謝の意やお詫び、お願いをする時も

合掌しますが、こんな由来があるのですね。

まだまだ娘は意味よりも響きが気に入っているようですが、

とてもシンプルで身近な行為なだけに、

とても大事にしたい行為だと思います。

坊守でした

タグ :合掌

2011年01月13日

ドラマ『白夜行』2

ドラマ『白夜行』でもうひとつ忘れがたいシーンがあります。

主人公雪穂が大学生になり社交ダンス部に入いりました。

その練習場の壁に書かれてあった文字に雪穂は目を奪われたのです。

「いざという時にダンスのひとつでもできるやつが生き残っていく」

これは確か『風と共に去りぬ』のレッド・バトラーのことばですが、これは私もガツンときました。

このドラマのことばと出会ってから(『風と共に~』にイタっては観たことはあるが台詞は覚えてません)これまで以上にチャレンジ精神旺盛になってきたような気がします。

いざという時の為ににサーフィンをしたり、いざという時の為にペン字を習ったり、いざという時の為にボランティア団体に入ったり、いざという時の為に作法教室に通ったり、いざという時の為にブラジリアン柔術を始めたり…etc

これからも(もちろんいざという時の為にヨーデルとカンツォーネ、あとマジックなんかも習いたいですね。興味のあることが多くて大変です 島で教えてくださる所あるんですかね??どなたかご存知でしたらお教え下さい!

島で教えてくださる所あるんですかね??どなたかご存知でしたらお教え下さい!

色んなものに手を出しすぎて、年甲斐も無くとか言われます

ですがタチの悪い事にそれを恥ずかしいとは思ってないのです(こういうのが一番厄介ですよね)

浄土真宗の開祖、親鸞聖人(しんらんしょうにん)曰く

「ただ仏恩の深きことを念うて、人倫の嘲りを恥ぢず」

(ただ阿弥陀仏の恩の深さをおもい念仏申せば、世間の嘲笑にも何も恥じる事はない。」

つまり世間に対して恥ずかしいと思う気持ちよりも、仏様に対して恥ずかしいか否かの気持ちを判断基準にせよ、との自分勝手な解釈によって手当たり次第色んなものにチャレンジしてはいるのですが、その代わり途中で飽きて辞めたり断念するものもたくさんありますよ。要は気の向くまま、己の心のおもむくままです…

皆さんも新しいことをスタートするのに躊躇されていたら思い切って始められたら如何ですか?

その代わりその判断基準は“私”ではなくて“仏法”ですよ。

主人公雪穂が大学生になり社交ダンス部に入いりました。

その練習場の壁に書かれてあった文字に雪穂は目を奪われたのです。

「いざという時にダンスのひとつでもできるやつが生き残っていく」

これは確か『風と共に去りぬ』のレッド・バトラーのことばですが、これは私もガツンときました。

このドラマのことばと出会ってから(『風と共に~』にイタっては観たことはあるが台詞は覚えてません)これまで以上にチャレンジ精神旺盛になってきたような気がします。

いざという時の為ににサーフィンをしたり、いざという時の為にペン字を習ったり、いざという時の為にボランティア団体に入ったり、いざという時の為に作法教室に通ったり、いざという時の為にブラジリアン柔術を始めたり…etc

これからも(もちろんいざという時の為にヨーデルとカンツォーネ、あとマジックなんかも習いたいですね。興味のあることが多くて大変です

島で教えてくださる所あるんですかね??どなたかご存知でしたらお教え下さい!

島で教えてくださる所あるんですかね??どなたかご存知でしたらお教え下さい!色んなものに手を出しすぎて、年甲斐も無くとか言われます

ですがタチの悪い事にそれを恥ずかしいとは思ってないのです(こういうのが一番厄介ですよね)

浄土真宗の開祖、親鸞聖人(しんらんしょうにん)曰く

「ただ仏恩の深きことを念うて、人倫の嘲りを恥ぢず」

(ただ阿弥陀仏の恩の深さをおもい念仏申せば、世間の嘲笑にも何も恥じる事はない。」

つまり世間に対して恥ずかしいと思う気持ちよりも、仏様に対して恥ずかしいか否かの気持ちを判断基準にせよ、との自分勝手な解釈によって手当たり次第色んなものにチャレンジしてはいるのですが、その代わり途中で飽きて辞めたり断念するものもたくさんありますよ。要は気の向くまま、己の心のおもむくままです…

皆さんも新しいことをスタートするのに躊躇されていたら思い切って始められたら如何ですか?

その代わりその判断基準は“私”ではなくて“仏法”ですよ。

2011年01月13日

ドラマ『白夜行』

数年前のテレビドラマ『白夜行』で印象的なシーンが未だに忘れられません。

複雑な家庭環境で育つ二人の主人公、雪穂と亮司。二人とも自分が決して幸福でない事は自覚しながらも生きている。二人とも小学生と幼く自分達で問題解決できるほどの力はない。陰鬱とした日々を受け入れざるを得ない。

そんな二人は小学校時代に図書館で初めて言葉を交わす。

亮司「昨日はあそこ(川)で何してたの?何か川に落としちゃったの?」

雪穂「どぶに咲く花があるって聞いたから、探してただけ」

亮司「どぶ?」

気になった亮司は辞書で調べるうちにそれが蓮の花だと知り、想いをよせる雪穂のため得意な紙細工で白い蓮の花を作った。

亮司「昨日言ってた、花のことなんだけど…」

後日、亮司は同じく図書館で雪穂に話しかけるが、雪穂は視線を合わせない。

亮司は諦めて図書館を出ていく。

雪穂が橋の上を歩いていると、亮司が呼び止める。

無視して歩き続ける雪穂。

亮司「ちょっと!見て!ここ!」

そこには、白い花が浮かんでいた。

雪穂「うそ・・・。」と呟く。

雪穂「今の何!?何で花…」雪穂は亮司に驚いて尋ねる。

亮司「何でしょう~?」

川には紙で作られた大きな白い花が浮かんでいる。

亮司「言ってたのって、どぶじゃなくて、泥に咲く花のことだと思うんだよね。

蓮のこと。お釈迦様が座ってるやつ。

だから、どぶに咲く花は本当はないんだけど、

ないっていうのも、夢のない話じゃない?」

涙ぐむ雪穂。

亮司「あれ、怒ってる?」

白い花が流されていく。雪穂は川の中に入り白い花を追いかける。亮司は雪穂を引きとめようと手を引っぱり、二人は転倒して川の中へ。

雪穂「すごいよ!すごかった!すごいすごい綺麗だった。私あんなの初めて見た。

こんなことってあるんだね。」

川の中に座り込んだまま雪穂は泣き続けた。

孤独で不幸な二人が蓮の花を基に心通わせる美しいシーンですが、二人が追いかける蓮の花は紙で作ったニセモノ。例えニセモノでも拠り所としたいと思わすほど二人の虚無な毎日。これからの二人が本当の幸せ(蓮の花)を見つけるにはまだまだ遠いと暗示させるような悲しいシーンでもあるように思えます。

-------------------------------------

蓮と仏教とは密接な関係があります。おそらく皆さんの家のお仏壇中心には蓮台に乗った仏様の木像か絵像が、香典袋には蓮の絵が、お寺には蓮の花を模した物がたくさんあります。

【蓮華は高原陸地よりも泥田の中に咲く】

蓮の花は綺麗な空気と水が備わった高原に咲くのではなく、どろどろの泥田に花を咲かせてその泥に染まらない事からお釈迦様はその象徴性を感じられたのでしょう。

泥の中(煩悩がうごめく濁世)にありながらも決して泥色には染まらず綺麗な花(悟り・成仏)を咲かせる、俗世の欲にまみれず清らかに生きることの象徴まさに仏教のシンボルです。

ですが

この場合いくら私が僧侶で仏道修行をしているからと云っても私自身は蓮ではないのです。

私もまた世間と同じように煩悩の泥にまみれ、『白夜行』の主人公二人のように罪と孤独を抱いて生きていかなければならない泥だということを気付かせてくれるものが仏の教えだと思うのです。

ちょっと分かり辛い文章で申し訳ございません。いつか浄土真宗の特徴的な教え「悪人救済」「悪人正機」などに話がつながっていければ良いなと思います。

そういえば…

犯人を執拗に追いかける刑事役の武田鉄也氏が親鸞聖人のことばを書き記した『歎異抄(たんにしょう)』の一節をよく呟いていたので原作にもあるかと思い読んでみたがありませんでした…

あの歎異抄に出てくる「罪」「悪人」などのことばを刑事が呟く事によってドラマをより深く考えさせられるものにしていたと思うのですが。

ところどころ仏教のエッセンスが出てくるので飽きずに面白く拝見できたドラマでした。

複雑な家庭環境で育つ二人の主人公、雪穂と亮司。二人とも自分が決して幸福でない事は自覚しながらも生きている。二人とも小学生と幼く自分達で問題解決できるほどの力はない。陰鬱とした日々を受け入れざるを得ない。

そんな二人は小学校時代に図書館で初めて言葉を交わす。

亮司「昨日はあそこ(川)で何してたの?何か川に落としちゃったの?」

雪穂「どぶに咲く花があるって聞いたから、探してただけ」

亮司「どぶ?」

気になった亮司は辞書で調べるうちにそれが蓮の花だと知り、想いをよせる雪穂のため得意な紙細工で白い蓮の花を作った。

亮司「昨日言ってた、花のことなんだけど…」

後日、亮司は同じく図書館で雪穂に話しかけるが、雪穂は視線を合わせない。

亮司は諦めて図書館を出ていく。

雪穂が橋の上を歩いていると、亮司が呼び止める。

無視して歩き続ける雪穂。

亮司「ちょっと!見て!ここ!」

そこには、白い花が浮かんでいた。

雪穂「うそ・・・。」と呟く。

雪穂「今の何!?何で花…」雪穂は亮司に驚いて尋ねる。

亮司「何でしょう~?」

川には紙で作られた大きな白い花が浮かんでいる。

亮司「言ってたのって、どぶじゃなくて、泥に咲く花のことだと思うんだよね。

蓮のこと。お釈迦様が座ってるやつ。

だから、どぶに咲く花は本当はないんだけど、

ないっていうのも、夢のない話じゃない?」

涙ぐむ雪穂。

亮司「あれ、怒ってる?」

白い花が流されていく。雪穂は川の中に入り白い花を追いかける。亮司は雪穂を引きとめようと手を引っぱり、二人は転倒して川の中へ。

雪穂「すごいよ!すごかった!すごいすごい綺麗だった。私あんなの初めて見た。

こんなことってあるんだね。」

川の中に座り込んだまま雪穂は泣き続けた。

孤独で不幸な二人が蓮の花を基に心通わせる美しいシーンですが、二人が追いかける蓮の花は紙で作ったニセモノ。例えニセモノでも拠り所としたいと思わすほど二人の虚無な毎日。これからの二人が本当の幸せ(蓮の花)を見つけるにはまだまだ遠いと暗示させるような悲しいシーンでもあるように思えます。

-------------------------------------

蓮と仏教とは密接な関係があります。おそらく皆さんの家のお仏壇中心には蓮台に乗った仏様の木像か絵像が、香典袋には蓮の絵が、お寺には蓮の花を模した物がたくさんあります。

【蓮華は高原陸地よりも泥田の中に咲く】

蓮の花は綺麗な空気と水が備わった高原に咲くのではなく、どろどろの泥田に花を咲かせてその泥に染まらない事からお釈迦様はその象徴性を感じられたのでしょう。

泥の中(煩悩がうごめく濁世)にありながらも決して泥色には染まらず綺麗な花(悟り・成仏)を咲かせる、俗世の欲にまみれず清らかに生きることの象徴まさに仏教のシンボルです。

ですが

この場合いくら私が僧侶で仏道修行をしているからと云っても私自身は蓮ではないのです。

私もまた世間と同じように煩悩の泥にまみれ、『白夜行』の主人公二人のように罪と孤独を抱いて生きていかなければならない泥だということを気付かせてくれるものが仏の教えだと思うのです。

ちょっと分かり辛い文章で申し訳ございません。いつか浄土真宗の特徴的な教え「悪人救済」「悪人正機」などに話がつながっていければ良いなと思います。

そういえば…

犯人を執拗に追いかける刑事役の武田鉄也氏が親鸞聖人のことばを書き記した『歎異抄(たんにしょう)』の一節をよく呟いていたので原作にもあるかと思い読んでみたがありませんでした…

あの歎異抄に出てくる「罪」「悪人」などのことばを刑事が呟く事によってドラマをより深く考えさせられるものにしていたと思うのですが。

ところどころ仏教のエッセンスが出てくるので飽きずに面白く拝見できたドラマでした。

2010年12月23日

北枕は縁起が悪い!?

おそらく釈迦入滅の時、頭を北向きにしていたのが由来でしょう。

法然上人(日本浄土教の祖)の伝記にも

「頭北面西にしてねぶるがごとくにしておわり給いにけり…」

とあります。つまりお釈迦様は頭を北にお顔を西に(頭北面西/ずほくめんさい)して入滅なさいました。

これが

お釈迦様入滅時=北枕=死者と同じ格好では何となく嫌だ

と言う風に変化していったのでしょう。お葬式の時に見受けられる作法を普段するととても嫌がりますよね(例えば箸わたしをするとかご飯にお箸を立てる等、これらを普段の食卓ですると大概怒られます)

また北枕は祖霊信仰と密接に関連するとか風水的にどうとか聞きます、

また地磁気の影響で北枕は体に良い、またの逆で体に悪いと諸説飛び交っています。

この辺は知識が乏しいので割愛させていただきます。

個人的な感想ですが北枕で寝ても特に不具合は感じません。普段と何も変わりません。

もし科学的に北枕は体に良いと断言されても、

「死者と同じようにするのは嫌だ」と言う「死」をタブー視する考えがある限り「北枕論争」はなくなりそうにありません。

「死」は穢(けが)れでも畏怖するものでもなく、日常にあるものなんです。

でも現代の私たちの生活では身近に「死」があるとは言いがたく、特定の場所でしか「死」を知る事は出来ません。だからやはり非日常的な事なのでしょう。

私達は非日常・未知のものには恐怖を抱くのは当然です。

それがご自身の死や家族の死に関することだとなお更です。

ですが安心してください。未だかつて「死亡原因:北枕」と診断され亡くなった方はゼロです。

むしろ迷信などを気にしすぎて神経症や体調を崩した方はたくさんいらっしゃいますが…

要は北枕が良いとか悪いとかではなくて気にしないというのが一番のような気がします。私もお釈迦様と同じような格好の頭北面西で寝れる事を光栄に思いながら北枕で寝ております。

法然上人(日本浄土教の祖)の伝記にも

「頭北面西にしてねぶるがごとくにしておわり給いにけり…」

とあります。つまりお釈迦様は頭を北にお顔を西に(頭北面西/ずほくめんさい)して入滅なさいました。

これが

お釈迦様入滅時=北枕=死者と同じ格好では何となく嫌だ

と言う風に変化していったのでしょう。お葬式の時に見受けられる作法を普段するととても嫌がりますよね(例えば箸わたしをするとかご飯にお箸を立てる等、これらを普段の食卓ですると大概怒られます)

また北枕は祖霊信仰と密接に関連するとか風水的にどうとか聞きます、

また地磁気の影響で北枕は体に良い、またの逆で体に悪いと諸説飛び交っています。

この辺は知識が乏しいので割愛させていただきます。

個人的な感想ですが北枕で寝ても特に不具合は感じません。普段と何も変わりません。

もし科学的に北枕は体に良いと断言されても、

「死者と同じようにするのは嫌だ」と言う「死」をタブー視する考えがある限り「北枕論争」はなくなりそうにありません。

「死」は穢(けが)れでも畏怖するものでもなく、日常にあるものなんです。

でも現代の私たちの生活では身近に「死」があるとは言いがたく、特定の場所でしか「死」を知る事は出来ません。だからやはり非日常的な事なのでしょう。

私達は非日常・未知のものには恐怖を抱くのは当然です。

それがご自身の死や家族の死に関することだとなお更です。

ですが安心してください。未だかつて「死亡原因:北枕」と診断され亡くなった方はゼロです。

むしろ迷信などを気にしすぎて神経症や体調を崩した方はたくさんいらっしゃいますが…

要は北枕が良いとか悪いとかではなくて気にしないというのが一番のような気がします。私もお釈迦様と同じような格好の頭北面西で寝れる事を光栄に思いながら北枕で寝ております。

2010年11月26日

知っておいて欲しいのです…臨終の意味

特に医療関係者の方に知っておいてもらいたいことがあります。

今まさに命終えた瞬間の時を

「ご臨終です」

と言いますが、厳密に言えば「終わりに臨む」ですからまだ命終えてないのです。

どちらかといえば「今まさにお亡くなりになる直前 = 臨終」ということになるでしょうか。

お釈迦様は「死に臨んだ生」の事を「臨終」と言われました。つまりこの臨終こそが真実の教えに会えるときだと。

ご自身の父や母が我が子や大切な方が亡くなる直前、誰しもが「いのち」について考えざるを得ません。いやおうなしにでもいのち真実に直面してしまうのです。その時初めてその尊厳さに圧倒され私達は言葉にはならない言葉を発するのでしょう。

またも他の人が亡くなるときに「いのち」を考えるものではありません。もちろん自分自身の死、もしくは自分のいのちは決して永遠ではなくいつか終わりがある、ということを頭ではなく心から分かった時が本当の臨終です。

本当は亡くなる事や亡くなる間際と言う意味でもありません。

医療従事関係者の方々、もしそのような場面になったら決して「ご臨終」とは言わずに

「ご命終」

と言い換えられてはいかがでしょうか。

今まさに命終えた瞬間の時を

「ご臨終です」

と言いますが、厳密に言えば「終わりに臨む」ですからまだ命終えてないのです。

どちらかといえば「今まさにお亡くなりになる直前 = 臨終」ということになるでしょうか。

お釈迦様は「死に臨んだ生」の事を「臨終」と言われました。つまりこの臨終こそが真実の教えに会えるときだと。

ご自身の父や母が我が子や大切な方が亡くなる直前、誰しもが「いのち」について考えざるを得ません。いやおうなしにでもいのち真実に直面してしまうのです。その時初めてその尊厳さに圧倒され私達は言葉にはならない言葉を発するのでしょう。

またも他の人が亡くなるときに「いのち」を考えるものではありません。もちろん自分自身の死、もしくは自分のいのちは決して永遠ではなくいつか終わりがある、ということを頭ではなく心から分かった時が本当の臨終です。

本当は亡くなる事や亡くなる間際と言う意味でもありません。

医療従事関係者の方々、もしそのような場面になったら決して「ご臨終」とは言わずに

「ご命終」

と言い換えられてはいかがでしょうか。

2010年11月22日

悲願とは悲しい願い!?

強く願っていた事が成就された時よく

「悲願達成!!!!」

なんて言いますよね。

では願いが達成して嬉しい事であるはずなのに何故悲しい願なのか…?

これを詳細に説明するとものすごく長くなりそうなので簡単に言ってしまうと

「阿弥陀如来の智慧と慈悲に満ちた四十八願」の事です。

つまり、慈悲の願 → 悲願

ということですね

でも何故、阿弥陀如来の四十八願(しじゅうはちがん)の説話と目標達成が同義で語られているのでしょう?

それは

阿弥陀如来が法蔵菩薩という修行者であった頃、全ての者を救いたいと誓いを立てられ五劫(ごこう)というものすごーく長い時間をかけて考え続けられたその結果、念願であった四十八願を成就なされた、まさに「悲願達成」だったわけです。

ちなみに長い時間思惟されていたのでお姿もこんなになってます。

ちょww螺髪wwww

ちなみに四十八願の中でも根本の願と云われるのが第十八願で本願・誓願・悲願・大悲とも言います。

「悲願達成!!!!」

なんて言いますよね。

では願いが達成して嬉しい事であるはずなのに何故悲しい願なのか…?

これを詳細に説明するとものすごく長くなりそうなので簡単に言ってしまうと

「阿弥陀如来の智慧と慈悲に満ちた四十八願」の事です。

つまり、慈悲の願 → 悲願

ということですね

でも何故、阿弥陀如来の四十八願(しじゅうはちがん)の説話と目標達成が同義で語られているのでしょう?

それは

阿弥陀如来が法蔵菩薩という修行者であった頃、全ての者を救いたいと誓いを立てられ五劫(ごこう)というものすごーく長い時間をかけて考え続けられたその結果、念願であった四十八願を成就なされた、まさに「悲願達成」だったわけです。

ちなみに長い時間思惟されていたのでお姿もこんなになってます。

ちょww螺髪wwww

ちなみに四十八願の中でも根本の願と云われるのが第十八願で本願・誓願・悲願・大悲とも言います。